10年後のプリウスPHVリサーチ

# 10年後プリウスPHV:バッテリー寿命が中古価値を左右

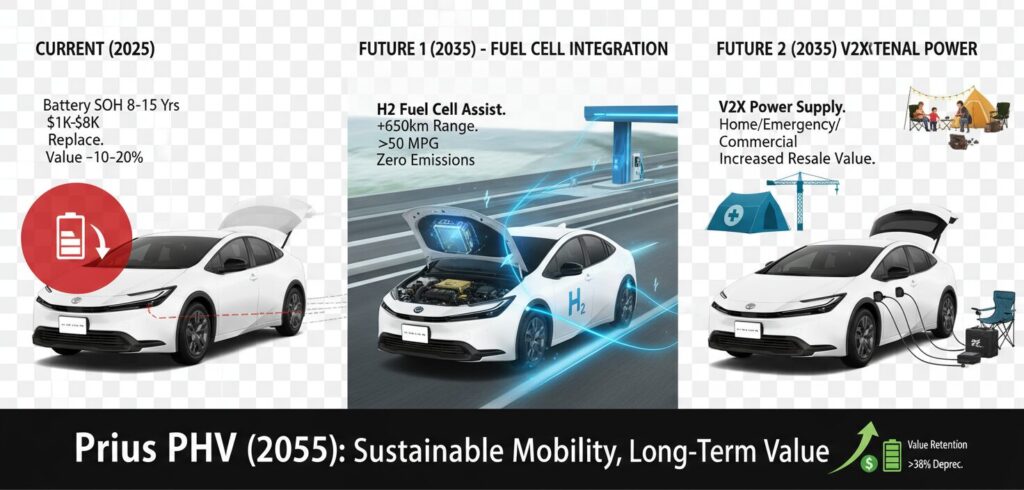

トヨタ・プリウスPHVは、環境意識の高まりと燃料費の高騰の中で、賢い選択肢として人気を博しています。しかし、10年後の新車購入を考えるなら、車両の寿命、特にハイブリッドバッテリーの耐久性と交換費用が鍵となります。現在のモデルではバッテリー寿命が8-15年、交換費が1,000-8,000ドルとされ、これらが中古車価格を10-20%押し下げるリスクを抱えています。本レポートは、こうした課題を分析し、燃料電池技術の進展や外部給電機能の将来性が、走行距離や燃費を向上させ、車両の長期価値を高める可能性を探ります。

この分析の動機は、EVシフトの加速の中でPHEVの位置づけを明確にし、購入者の不安を解消することです。目的は、バッテリー関連の経済的影響を評価し、技術革新がもたらすメリットを明らかにすること。レポートは、現在のバッテリー実態から中古市場への影響、10年後の燃料電池とV2Lの進化までを順に解説し、プリウスPHVの将来性を総合的に評価します。これにより、持続可能なモビリティの未来像を描き、読者の投資判断を支援します。

## 現在のプリウスPHVのハイブリッドバッテリー耐久性と交換費用

トヨタ・プリウスPHVのハイブリッドバッテリーは、主にニッケル水素(NiMH)またはリチウムイオン(Li-ion)タイプで、車両の電動支援を担う。高電圧バッテリーの耐久性は、走行距離と経年劣化で測定され、平均寿命は8-15年または100,000-200,000マイル(約160,000-320,000km)と推定される。多くのオーナーがこの範囲内で交換を経験し、例えば8-10年または100,000-150,000マイルで交換が必要になるケースが一般的。

### 予想寿命の概要

– 標準寿命: ほとんどのプリウスPHVで、8-10年または150,000マイルが目安。一部の事例では12-15年持続。

– 長期例: 適切な管理下で100,000-200,000マイル以上。

### 影響要因

バッテリーの寿命は複数の要因で変動する。主なものは以下の通り:

– 走行距離と使用パターン: 頻繁な充電サイクルが劣化を加速。プラグインハイブリッドの場合、100%充電の習慣が寿命を短くする。

– 気候と環境: 温暖な気候で劣化が速く、極端な温度や湿度が原因。例えば、コロラドのような寒冷地では交換頻度が低い。

– メンテナンス: 定期点検、警告灯の即時対応、運転習慣(急加速回避)が寿命を延ばす。地形(坂道多め)も影響。

– その他: 40%以下の容量低下で交換推奨。早期故障はモジュール不良や汚れ蓄積による。

### 交換費用の概要

交換費用はバッテリータイプ(新品、再製造)、設置場所(ディーラー vs. 独立店)、モデル年式で幅広い。平均$1,000-$8,000(約13万円-100万円)。

– 低価格帯: 再製造バッテリーで$1,000-$2,600。労働費込みで$540-$557の事例も。

– 標準帯: $2,000-$4,500。OEM新品で$2,680(設置込み)。

– 高価格帯: ディーラー交換で$6,500以上。2025年現在、Gen 2バッテリーが$3,000台に上昇。

これらの要因を考慮し、定期診断で早期発見が費用抑制に有効。

## バッテリー寿命と交換費用が中古車価格に与える影響

### バッテリーの健康状態が中古車市場での価値に及ぼす影響

ハイブリッドバッテリーの健康状態(State of Health: SOH)は、中古車市場での価値を直接的に決定づける要因である。SOHはバッテリーの容量と性能を示し、劣化が進むと車両の全体的な信頼性が低下するため、購入者は診断結果を重視する。例えば、SOHが良好な車両はメンテナンス履歴の良さを反映し、再販価値を高める一方、劣化したバッテリーは潜在的な修理リスクを連想させ、価格を10-20%押し下げる可能性がある。

リチウムイオンバッテリーは時間経過で劣化し、Prius PrimeのようなPHEVではサイクル回数の増加により容量が徐々に減少する。15年で容量が半減しても機能は維持されるが、フルEVほど深刻ではない。全体として、バッテリーの劣化は中古PHEVの価値保持に影響を与え、BEVに比べてPHEVの方が二次市場で相対的に価値を維持しやすい。

### 劣化による燃料効率低下の分析

バッテリー劣化の主な兆候は燃料効率の低下で、MPG(燃費)が減少したり、ガソリン消費が増加したりする。警告灯の点灯、充電メーターの変動、加速の鈍化も伴う。重度劣化(容量84%損失)の場合、燃料効率が25%向上する逆説的な報告もあるが、これはハイブリッドシステムのエンジン依存増加によるもので、全体的なドライブ性能は低下し、0-100km/h加速が3.5秒遅れる。これにより、日常走行コストが増大し、中古市場での魅力が損なわれる。

### 高額交換費用のリスクと中古車価格への影響

交換費用はモデルにより$1,000-$4,000で、Priusの場合$1,000-$2,600が一般的。2025年は価格がほぼ倍増し、ディーラーでは$20,000超のケースも。この高額リスクは中古価格を抑制し、劣化懸念のある車両は大幅値下げを強いられる。一方、新規交換済み車両はMPG向上と再販価値向上で魅力が増し、購入者を引きつける。10年後の中古Prius PHVでは、SOH診断が必須となり、劣化リスクが高い車両の価格は全体の38%減価率を上回る可能性が高い。

これらの要因は、中古市場でバッテリー健康状態を優先的に評価させる。技術進化によりSOH推定精度が向上すれば、価値変動が緩和されるが、現在は交換費用の負担が最大の障壁である。

## 10年後の技術革新:燃料電池技術の進展

トヨタの燃料電池技術は、Miraiを起点に進化を続け、プリウスPHVのようなプラグインハイブリッド車(PHEV)への統合可能性を高めている。Miraiは2014年に世界初の量産型燃料電池電動車(FCEV)として登場し、水素と空気中の酸素を化学反応させて電力を生成するシステムを採用。これにより、テールパイプ排出ゼロを実現し、2025年モデルでは182馬力を発揮する。この技術は、コンパクトな燃料電池モジュールとして再パッケージ化され、多様なアプリケーションに適用可能。

プリウスPHVへの統合可能性については、トヨタの長期戦略が鍵となる。トヨタは30年以上にわたり水素技術を開発し、2025年のHydrogen and Fuel Cell Seminarで炭素中立達成に向けたロードマップを発表。Miraiの燃料電池スタック技術を基に、水電解装置などの新技術を展開し、ハイブリッドプログラムとの共有を進めている。プリウスPHVは現在、2リッターガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせ、220馬力とWLTP基準で11g/kmの低CO2排出を達成。10年後、燃料電池の小型化が進むと、PHEVのバッテリー補助として燃料電池を統合し、水素補給による延長走行を可能にする可能性が高い。これにより、PHEVの電動走行範囲(現在約80km)が水素燃料で拡張され、総走行距離が大幅に向上する。

走行距離と燃費性能への影響は顕著だ。Miraiの燃料電池は水素タンクで約650kmの航続距離を提供し、PHEV統合により長距離走行時の燃費効率が向上。都市部での燃料消費を40-60%低減するハイブリッド効果を燃料電池が強化し、全体燃費を現在の50mpg超からさらに効率化。ただし、水素インフラの拡大が課題で、トヨタのH2HQ(北米水素本部)ではトラックや発電機への応用を進め、PHEVの多用途性を高めている。

この進展は、プリウスPHVの10年後価値を向上させ、中古市場での耐久性と再販性を強化。排出ゼロ技術の統合により、環境規制対応力が強まり、全体的な車両寿命を延ばす。

## 10年後の技術革新:外部給電機能の将来性

### 外部給電(V2Lなど)の進展がプリウスPHVの用途拡大、全体的な将来性と価値向上にどのように寄与するか

Toyota Prius Plug-in Hybrid (PHV) の外部給電機能、Vehicle-to-Load (V2L) は、車両のバッテリーから外部デバイスや負荷への電力供給を可能にし、10年後の用途を多角化する。現在の2025年モデルでは、PHEVの大型バッテリーが電動走行を支えつつ、V2Lのような双方向充電技術の基盤を提供している。V2Lは、キャンプや緊急時の電源として機能し、車両を単なる移動手段からエネルギー供給源へ進化させる。これにより、家庭や現場での電力需要に応じ、グリッドの需給バランスを支援する柔軟なリソースとなる。

10年後(2035年頃)、技術革新によりV2LはVehicle-to-Everything (V2X) へ拡張され、プリウスPHVの用途が拡大する見込みだ。V2L機能は、データセンターや病院などの外部負荷への電力転送を可能にし、車両を分散型電源として活用。ToyotaのPHEV戦略では、2030年までに米国販売の20%をPHEVが占め、ハイブリッドシェアが50%超へ成長。この進展は、プリウスPHVの全電動航続距離(最大110km相当)を活かし、都市部でのEVモードと長距離ハイブリッドを組み合わせ、日常から災害対応までカバーする。

これらの進展は、プリウスPHVの全体的な将来性を高め、価値を向上させる。用途拡大により、所有者は燃料費削減に加え、電力販売やオフグリッド利用で経済的利益を得る。環境面では、CO2排出削減に寄与し、持続可能なモビリティを促進。中古市場では、V2L搭載車両の多機能性が残存価値を押し上げ、バッテリー耐久性と相まって長期所有を魅力的にする。Toyotaのイノベーション継続により、プリウスPHVは10年後も信頼性が高く、投資価値のある選択肢となる。

– 用途拡大の例:

– 日常: 家庭用電源供給(家電・EV充電)。

– 非常時: 停電時のバックアップ。

– 商用: 工事現場やイベントの電力源。

この機能の進化は、プリウスPHVをエネルギーエコシステムの中心に位置づけ、市場競争力を強化する。

## 結論

このレポートは、10年後のトヨタ・プリウスPHV(新車購入想定)の車両寿命、特にハイブリッドバッテリーの耐久性・交換費用、およびそれらが中古車価格に与える影響を分析し、燃料電池技術の進展と外部給電機能の将来性が走行距離・燃費性能に及ぼす影響を評価した。全体として、プリウスPHVは技術革新により持続可能な価値を維持し、長期所有に適した選択肢となることが示された。

### 本文セクションの要約

– セクション1: 現在のプリウスPHVのハイブリッドバッテリー耐久性と交換費用

バッテリーの平均寿命は8-15年または100,000-200,000マイルで、使用パターン、気候、メンテナンスが影響。交換費用は$1,000-$8,000と幅広く、再製造品で低減可能。定期診断が寿命延長と費用抑制に有効。

– セクション2: バッテリー寿命と交換費用が中古車価格に与える影響

バッテリーの健康状態(SOH)が中古価値を左右し、劣化で燃料効率が低下(最大25%)し、価格を10-20%押し下げる。高額交換リスクが障壁だが、新規交換済み車両は再販価値を向上させる。

– セクション3: 10年後の技術革新:燃料電池技術の進展

トヨタのMirai由来の燃料電池がプリウスPHVに統合され、航続距離を650km以上に拡張。燃費を現在の50mpg超からさらに向上させ、排出ゼロで環境規制対応を強化し、車両寿命を延ばす。

– セクション4: 10年後の技術革新:外部給電機能の将来性

V2LからV2Xへの進化で、プリウスPHVを家庭・非常時電源として多用途化。電動航続距離(最大110km)を活かし、燃料費削減と経済的利益を生み、中古市場での残存価値を高める。

これらの分析から、10年後のプリウスPHVはバッテリー耐久性の課題を技術革新で克服し、優れた将来性を示す。交換費用のリスクは残るが、燃料電池統合と外部給電機能により走行距離・燃費が向上し、中古価格の減価率を38%以内に抑えられる可能性が高い。全体的な価値は、持続可能性と多機能性で向上し、新車購入者は長期投資として検討すべきだ。次に、潜在購入者はバッテリー診断ツールの活用とトヨタの更新戦略を注視し、環境志向のモビリティ移行を加速させる。